Gesehen am 22. Oktober 2025, Vorpremiere (Premiere am folgenden Tag)

Na gut, die Plätze sind wenig berauschend 2. Rang, Loge 1 rechts, Sitze 1 und 2 und es ist relativ eng verglichen mit der Loge im Parterre des Burgtheaters. Erinnert mich an vor langer Zeit, als ich aus Kostengründen auf der Galerie saß, wo man in erster Linie Frisuren über die Bühne schweben sah. Aber sehr schöne Tapete.

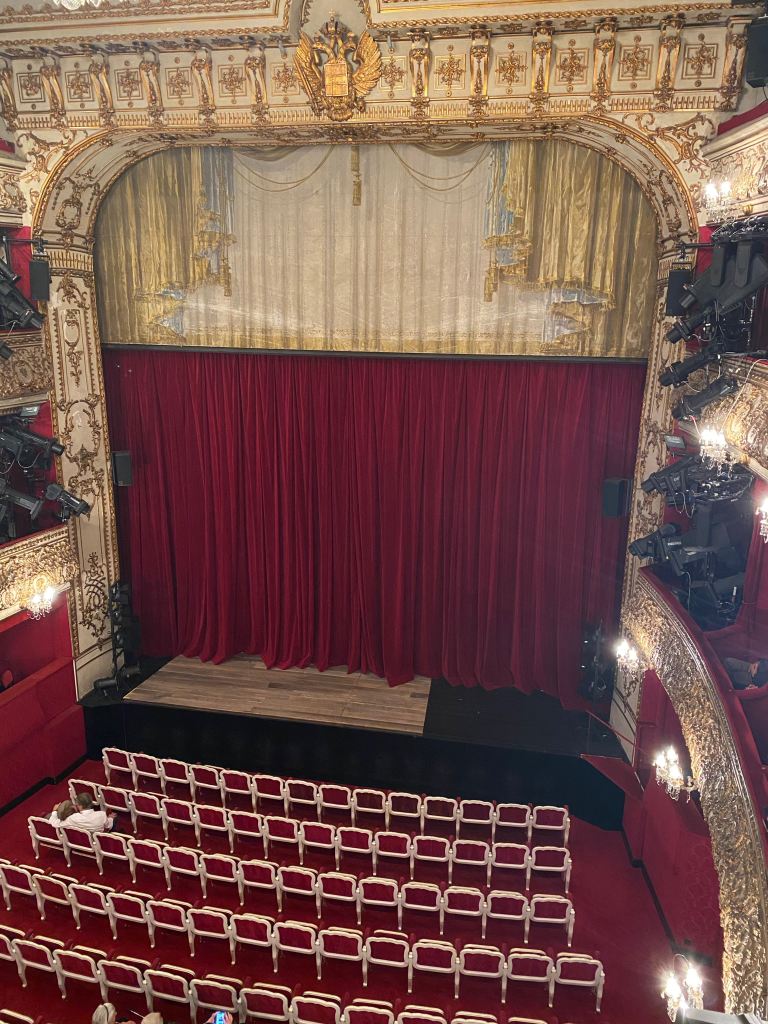

Und weil wir schon dabei sind: der Saal vor dem Anpfiff:

Aber egal, das Leben ist ein Ponyhof und uns schwant nichts Gutes, denn als wir das letzte Mal „Der Theatermacher“ gesehen haben war das vor ein paar Jahren im Volkstheater, wo der neue Intendant das Stück durch den Fleischwolf gedreht hat, was dazu führte, dass wir den Rest der Intendanz gar nicht mehr ins Volkstheater gegangen sind. Wir haben uns beide nicht vermisst. Aber in der Josefstadt haben wir natürlich gewisse Erwartungen hinsichtlich einer Aufführung, die man wohl als „klassisch“ bezeichnen mag und die Besetzung mit Herbert Föttinger als Brustton spricht auch nicht davor, dass das Schocklevel besonders hoch liegen sollte. (Ist es nicht faszinierend, dass auch Peymanns Inszenierungen der Bernhards, die als überaus modern galten, heute ebenfalls klassisch wirken?)

Und es fängt auch klassisch an: der runtergekommene Saal eines Dorfgasthauses im fiktiven Utzbach, ein einfaches Podium als Bühne an der Rückseite des Saales, Staub und Dreck überall, halb vergilbte Hitlerbilder an der Wand, der Wirt eine Mischung aus Stumpfsinn, Einsilbigkeit, Sperrigkeit. Der Staatsschauspieler Bruscon, auf Tour mit dem über Jahrzehnte selbst verfassten „Rad der Geschichte“, mit seiner Familie als Ensemble, ist auf den Hund gekommen und erkennt es selbst. Eine schöne Rolle für den nicht uneitlen Föttinger, der einen eitlen, größenwahnsinnigen, gewalttätigen Theaterstar darstellt und das auf durchaus uneitle Art tut, die sich nicht zu schade ist, Verletzlichkeit, Schwäche, Verlorenheit, traurige Selbsterkenntnis zu zeigen: unrasiert, in einem zu großen Anzug, das Hemd weit aufgeknöpft, immer ein Haarnetz auf dem Haupt. Der Gehstock ist schon eher Notwendigkeit als Zierde.

Bruscon, Betonung auf der zweiten Silbe, dessen Name sich vielleicht vom italienischen „brusc“ (abrupt) herleitet (lustigerweise kommt in Bernhards „ElisabethII.“ (1987) eine Figur vor, die ihre Sätze immer mit „abrupt“ beendet – „Der Theatermacher“ erschien 1984) ist der totale Tyrann. Autor des Stücks, Regisseur des Stücks, Hauptdarsteller, übergriffiges Oberhaupt seiner Familie, die er in die Theaterexistenz gezwungen hat. Wovon das „Rad der Geschichte“ handelt bleibt bis zu letzt unklar. Sicher ist nur, dass die bedeutendsten Menschen der Geschichte an unrealistischen Orten aufeinandertreffen: Metternich, Napoleon, Madame Curie. Die wenigen Zitate aus dem Stück („Der Theatermacher“ ist natürlich ein Stück im Stück, ein Stück über das Theater, über Schauspieler, Bühne auf der Bühne) ergeben insgesamt keinen Einblick, alles bleibt im Dunkeln.

Föttinger macht in seiner Darstellung deutlich, dass Bruscon zwar der allmächtige Herrscher in diesem kleinen Universum ist, aber das er auch abhängig ist von einem Umfeld, das er als geist- und talentlos verurteilt. Allein könnte er nicht auf Tournee gehen, alleine nicht spielen, nicht zur Ruhe kommen durch die Massage, die Sohn und Tochter an ihm ausführen. Wie auch immer die Kinder und seine Frau sich benehmen, was auch immer sie machen, letztlich erhalten sie nur Hass, Beschimpfungen, Demütigungen und körperliche Gewalt für ihre Leistungen und letztlich die Loyalität, die sie ihrem Vater/Mann gegenüber beweisen. Die Kinder, Ferruccio (nach Busoni benannt) und Sarah, versäumen es sich gegen den Vater zu verbünden; sie fallen sich gegenseitig in den Rücken, wie Ferruccios Lachen deutlich macht, wenn Sarah in Brusttons Augen etwas falsch macht. Bruscons Frau Agathe, die bezeichnenderweise keinen Namen hat, ist aufgrund ihrer körperlichen Schwäche (geplagt von ihrer Lungenkrankheit) gar nicht in der Lage, in irgendeiner Form Widerstand zu leisten.

All diese Charaktere werden großartig dargestellt von Larissa Fuchs (Sarah), Oliver Rosskopf (Ferruccio), Silvia Meisterle (Agathe), auch Martin Zauner (Wirt).

Der einzige Widerstand, auf den Bruscon in Föttingers Darstellung trifft, ist er selbst. Immer wieder bricht Bruscon zusammen, sehr glaubhaft, sehr realistisch dargestellt von Föttinger. Das Zwiespältige an dieser Darstellung hängt mit Matthias Hartmanns Inszenierungsplan zusammen: Vor der Pause (die erst nach 2/3 der Dauer stattfindet) ist die realistische Bühne (Bühnenbild von Volker Hintermeier) auf zwei Drittel des Bühnenraums begrenzt. Im rechten Drittel, schön parallel nach hinten laufend, ist alles schwarz angemalt. Fallweise taucht Silvia Meisterle in einem bizarren Kostüm als Tänzerin ebenso bizarrer Einlagen auf und stellt dar. Was, bleibt unklar. Ihr Auftauchen ist scheinbar nur Bruscon ersichtlich, alle anderen Figuren können sie nicht wahrnehmen, Bruscon gibt ihr zwischendurch sogar kurz die Hand. Dieser schwarze Raum ist tabu für Bruscon, betritt er ihn, breitet sich ein unangenehmes Geräusch im Saal aus, er verliert die Kontrolle über seinen Körper und kann diese nur mühsam wiedergewinnen. Mit der Zeit wird deutlich, dass Bruscon im Verlauf des Abends nicht nur der Aufführung seines Stücks, sondern seinem Tod entgegengeht. Es ist eine schöne Idee Hartmanns, aber deplatziert, denn das Stück, der Text, sieht dies nicht vor (diese Idee hätte sich sehr gut in „Der Ignorant und der Wahnsinnige“, dessen Nicht-Uraufführung bei den Salzburger Festspielen aufgrund der Nichtabschaltung der Notlichter in „Der Theatermacher“ thematisiert wird), nirgends lässt sich festmachen, dass Bruscon sterben wird oder muss, es gibt auch keinerlei Anspielungen oder symbolische Verweise darauf (im Gegensatz zu „Der Ignorant …“, das als Stück tatsächlich die Transformation von Leben zu Tod anhand der Sängerin beschreibt).

Nach der Pause spielt das Stück zwar im selben Theatersaal, allerdings hinter dem Vorhang, von wo aus Bruscon misstrauisch die Lage im Saal beobachtet. Wie viele Menschen sind gekommen? Erfreulich: gut besucht. Die Zeit vor dem Stückbeginn verwendet Bruscon, um besonders seine Frau zu erniedrigen und zu quälen. Dann, unmittelbar vor Beginn, passiert das Unfassbare, Unerwartete: das Gewitter, das schon den ganzen Tag über Utzbach bedrohte, entlädt sich und setzt den Pfarrhof in Brand. Alle verlassen fluchtartig den Saal. Die Aufführung ist gescheitert (eine schöne Parallele zu Bernhards „Die Macht der Gewohnheit“). Bernhards Stück, der Text, endet hier.

Aber nicht Hartmanns Aufführung. Der Vorhang fällt, dahinter liegt nun ein völlig in schwarz ausgekleideter Saal (jetzt versteht man, warum die Bühnenarbeiter so hektisch, zahlreich und laut in der Pause herumgezerrt haben), ein abstraktes Totenreich, in dem die Darsteller:innen vergleichsweise einfache Tänze aufführen, Choreographien, die Brusttons Tod darstellen. Es ist erstaunlich, dass Föttinger, ein Darsteller, der so wie er spielt dies auch vor 50 oder 100 Jahren hätte tun können, sich auf dieses Wagnis einlässt und sich einer Darstellungsform bedient, mit der er nie etwas zu tun hat. Die Choreographie selbst ist dem tänzerischen Niveau der Schauspieler:innen angepasst und neigt zur Wiederholung. Nach etwa 10 Minuten ist auch dieser Teil vorbei, Brusttons Tochter sagt: „Er war ein lieber Vater.“ Schluss.

Diese Schmerzenszone war laut Hartmann nur eine zufällige Entdeckung bei der Probenarbeit, als Föttinger versehentlich in den schwarzen Bereich trat und weiterspielte. Hartmann:

„Er befand sich plötzlich in einem Bewusstseinsumfeld wieder, vor dem er sich die ganze Zeit offenkundig fürchtet und dem er unbedingt entfliehen will. Dass es dieser Figur nicht leicht fällt, den Angstraum zu verlassen, wenn er sich mal darin befindet, war die Erkenntnis dieses Probentages – und das hätte ich am Reißbrett nicht planen können“, so Hartmann im Josefstadt-Programmheft zu „Der Theatermacher“ (S. 7).

Der Applaus ist verdient, allerdings nicht berauschend, das Publikum wird diese Inszenierung nicht lieben, nicht weil sie zu modern wäre oder gewagt, sondern weil sie auf halbem Weg stecken bleibt, es ist weder Fisch noch Fleiß und zu einem großen Teil wohl auch nicht, was Bernhards Stück beabsichtigt hat oder gar drin steht. Es ist halt Hartmanns Version von „Der Theatermacher“ und Föttinger ist sein williger Gehilfe.

Schön anzusehen ist das Stück natürlich, es ist unterhaltsam, grausam, mitunter komisch und verleitet zum Nachdenken über den Zwang ein Theatermacher zu sein, über Abhängigkeiten und Missbrauch und darüber, dass Direktor Föttinger vergangenes Jahr ebenfalls mit Vorwürfen des Missbrauchs an seinem Theater und auch durch seine Person konfrontiert war. Wer den Bericht dazu lesen möchte: Executive Summary. Worin es auch heißt: „…beschreiben (ehemalige) Mitarbeiter konkrete verbale sexuelle Übergriffe und sexualisierte Handlungen des künstlerischen Direktors Herbert Föttinger im Rahmen von Probenarbeiten.“ Für Hartmann gilt Ähnliches. Das ist dann natürlich schon auch komisch, dass zwei Theatermacher, denen Missbrauch auf verschiedenen Ebenen vorgeworfen wurde, sich an der Figur eines Missbrauchenden abarbeiten. Aber so ist das eben im Theater: eine Ebene ist nie einfach nur eine Ebene.

Im Programmheft zu „Der Theatermacher“ finden sich Gesprächsbeiträge Hartmanns, in einem dieser aufgezeichneten Beiträge sagt Hartmann, er wäre ein „Zwischengenerationsmensch“:

Meine theatrale Vätergeneration hat sich sekündlich machtmissbräuchlich verhalten. Die konnten sich gar nicht nicht machtmissbräuchlich verhalten. (…) Die ganze Generation der großen Theatermacher hat mit jedem Satz Machtmissbrauch betrieben.

Bernhard lebte mitten unter ihnen, hat deren Verhalten studiert. Machtmissbrauch kam in seiner (…) Sprache als Terminus gar nicht vor. Sein Mittel war, dieses Verhalten in einer theatralen Übersteigerung der Lächerlichkeit preiszugeben und mittels seiner Überzeichnung die Realität in grotesker Weise zu zeigen. So gesehen war Bernhard der Deix des Theaters.

(…) Vor diesem Hintergrund (der political correctness, Anm.) wirkt das Stück sicher noch radikaler, manchmal bleibt selbst mir das Lachen auch wirklich im Hals stecken.

Hartmann sagt nicht, er wäre anders als seine theatralen Väter, er sagt, er wäre ein bisschen anders, ein Zwischenwesen, zwischen den absoluten Machtmissbrauchern und den Vertretern heutiger pc. Ein bissl Missbrauchender? Pfff. Es ist zweifelhaft, ob der dargestellte Machtmissbrauch bei Bernhard heute radikaler erscheint als vor 40 Jahren bei der Uraufführung. Einen „Familientyrann“ nennt Benjamin Henrichs Bruscon in seiner Kritik zum Stück 1985 (siehe Programmheft, S. 11). Und warum sollte Bernhard in diesem Fall ein Überzeichner sein? Das würde bedeuten, dass die theatrale Vätergeneration Hartmanns ja gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn das, was wir sehen, die Übertreibung ist. Ist es nicht doch eher so, dass Bernhard schlicht ein realistisches Bild zeichnet (in diesem Fall), dass der Vergleich mit Deix unpassend ist, dass Hartmann nicht einfach sagen, das war furchtbar und ich mache das nicht, weil ich es ablehne? Naja, so greifen Realität und Kunst passgenau wie Zahnräder ineinander, das „Rad der Geschichte“ dreht sich weiter und zerquetscht jeden, der sich ihm entgegenstellt.

Hinterlasse einen Kommentar